著書・論文

著書・著作・DVD

| 専門書を編集しました:Q&A400 こどもの呼吸のコモンなギモンに答える本 (診断と治療社、2024年11月) 小児の呼吸についての本を編集・執筆させていただきました。 子どもさんが病気になったときに、小児科医は必ず聴診器を当てます。 聴診器は、あてるだけでなく、聞きかたが重要です。 聴診器の位置、押さえる強さ、息を吸う時と吐くときどちらに注意してきくか。 だけでも膨大な勉強が必要です。 それだけではなく、子供さんが泣いてしまっても最低限の診察所見がとれるように、その所見から病気を診断できるようにしなければいけません。 最近は聴診器をおろそかにする医師も多いのが残念です。 この本が、日本の医師の診察に対する意識を改善してくれることを期待しています

|

|---|---|

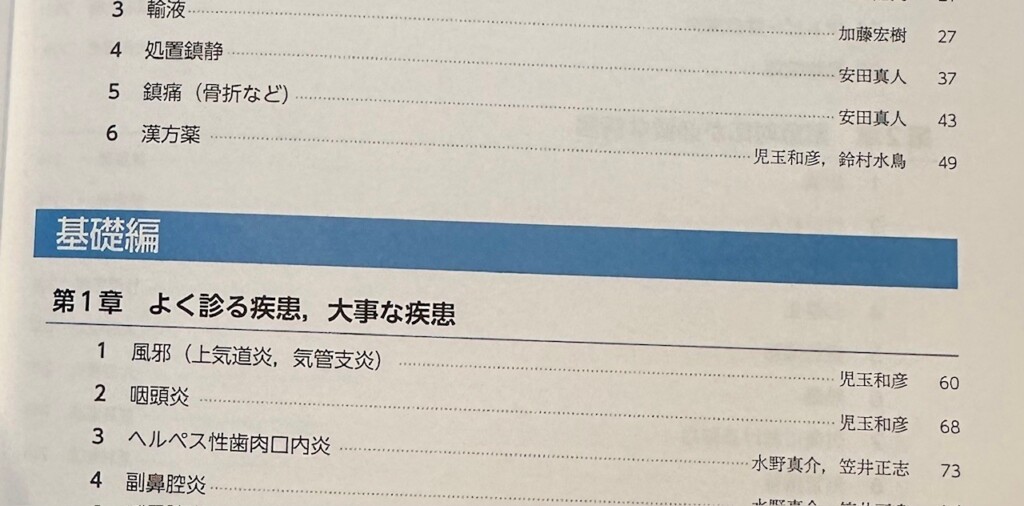

| 原稿執筆:「風邪」「咽頭炎」「漢方薬」@小児薬ドリル (羊土社 2024年2月) 原稿執筆依頼をいただいて執筆させていただきました。 「風邪(かぜ)」は、子どもさんがよくかかる病気ですが、実は診断と治療がとても難しいです。 診断については、最初は発熱だけで、あとから症状がそろってきて、実は川崎病だったとか、風邪だったけれど、あとから肺炎を合併したとか、、 「風邪と診断できるのは治ったときだけ」なので、初日にすべて診断できるわけではありません。 しかし、のどをみたらわかる、咽頭炎についてはみるだけで病原体がわかることがあります。 風邪の治療は、基本的には自宅で安静にしていただくのが一番の治療です。 薬があまり効きません。どうしても効く薬を使う、ということになると、漢方薬がおすすめです。 飲めないお子さんもいますが、工夫して飲むと改善が早まったり風邪にかかりにくくなったりします。 今回は、この3つのテーマについてそれぞれ専門家としての文献的考察と意見を書きました。

|

| 企画編集:現場の外からみた「保育」 チャイルドヘルス2023年7月 (診断と治療社,2023年7月) チャイルドヘルスという雑誌で、「保育」についての特集号を企画編集させていただきました。 私は、医師ですので、保育所や幼稚園などのことは、全く門外漢ですので、医師の立場からだけでなく、 子どもの健康にかかわる専門職である、教育者、研究者、保育士、トレーナー、経営者などの人たちにも執筆をしていただきました。 医療もそうですが、「いいことをやっているつもり」というのが一番怖いです。 うまくいっていてもいなくても、フィードバックが入ってこないと修正が効きません。 良いことも悪いことも、「外からみたらこう見える」という情報が、専門職の改善には必要です。 日本の保育がもっと良くなるといいな!という思いで編集、執筆しました。 今回は、医師向けではなく、一般の方が読んでも参考になることが多いと思います。ご興味のあるかたは手に取っていただければと思います。 企画の言葉 「「保育」について特集を編集するというご依頼をいただいて,今まで保育所に健診にうかがったり,医学的なアドバイスをしたりしていましたが,「保育とは何か,どうあるべきか」について考えたことがないことに気づきました.

| |

| 治療(CHIRYO)4月号 達人に学ぶ 小児の発熱・皮膚疾患 (南山堂、2023年) 小児科の外来診療の要点は、発熱したお子さんをいかに正しく診断し、少ない薬で治療するか、と、 様々な訴えで受診する皮膚疾患を適切に診断し、必要時に専門的な医療につなげるか、に かかっています。 そのような内容について、日本全国の著名な先生方に執筆をお願いして素晴らしい本ができたと思います。 私は編集幹事としてかかわらせていただきました。執筆いただいた先生方に感謝です。

| |

| 書籍出版:浅井塾直伝! できる小児腹部エコー〜描出・診断・治療まで「いい塩梅」の活用術 ( 羊土社 、2021年10月29日) 小児の腹部超音波検査についての本を執筆編集させていただきました。 こどもの外来診療において、腹部超音波検査(いわゆるエコー)は、痛みもなく、リアルタイムで病変を特定できるのでとても有用です 当院では、問診や腹部診察を丁寧に行ったうえで、強力な診断確定ツールとしてエコーを使っています。 エコー検査は、だれがどのようにやっても同じ結果になるわけではありません。疑う疾患があって、それを描出する技術が必要です。 私は、茨城県のこども病院まで修行に行って検査室長の浅井先生に直伝いただきました。 浅井塾・・・は浅井先生の門下生たちで書き上げた本です。 とはいえ、外来診察でもっとも大事なことは、問診と身体診察です。 病気の経過を詳しくおききすることがありますので、必要な時は時系列に沿ってメモをとっておいてください これからも子どもにやさしくかつ正確な診断と治療をしていきたいと思います こだま小児科

|

| マンガとエビデンスでわかるプラセボ効果: これからの医療者必携!(山下仁先生著、児玉和彦監修) (メディカ出版 、2021年7月) 「〇〇という薬を飲んだら病気がピタッと治った!」という話をときどき患者さんから聞きます。 たとえば、抗生剤を飲んだら風邪が治ったみたいな話です。 いつも外来でお伝えしているように、抗生剤は風邪には効きません。 逆に抗生剤は、下痢や皮疹、耐性菌のリスクがあります。 風邪は自然に治りますので、薬を飲んでしばらくして症状が改善しても、 薬の効果ではなく、自然治癒かもしれません。これもプラセボ効果の一部です 効くと思って飲めばどんなものでも心理的な効果があるかもしれません。 医師としては、最低限の薬を上手に使えるようになりたいものです。 今回はプラセボ効果について鍼灸師の山下先生が丁寧にお書きになられた著書に医学監修という立場で参加させていただきました 大変勉強になりました こだま小児科

|

| LiSA 28巻7号 pp.874-876 こどものことをもっと知ろう 第27回 こどもの感冒(急性上気道炎)のみかた (メディカル・サイエンス・インターナショナル (2021年7月)) 風邪を風邪と診断するのはとても難しいことです。 実際には、「治ってみないと風邪と診断できない」のが事実です 風邪に見えても別の病気であることが稀にあります その稀な状態を、たくさんの風邪の患者さんから見逃さずに診断するのが小児科医の難しさであり、やりがいです そのためには、ご家族の「何かいつもの風邪と違うようだ」という感覚が重要です いつもの風邪と違うと思うときは、早めに受診してください という内容で文章を書かせていただきました こだま小児科

|

論文・分担執筆

| 特集 炉辺閑話 2022 (日本医事新報社 、2022年01月01日) 週刊日本医事新報の新年号に寄稿させていただきました。 2021年はコロナに明け暮れた一年でしたが、その中でもたくさんの患者さんの物語に出会いました。 病気だけに目がいきがちですが、子どもたちの健やかな成長を支えるという視点を忘れずに医療をしていきたいと思います 本年もよろしくお願いいたします。

|

| 日本プライマリ・ケア連合学会 基本研修ハンドブック 改訂第3版 Ⅱ基本研修リスト B基本研修領域 3.小児の診療 (南山堂、2021年12月) 院長はもともと内科医で、プライマリ・ケア連合学会の家庭医療専門医を取得後、こだま小児科を継承するために小児科の研修をしました。 プライマリ・ケア医として教育を受けたことは今の小児診療の礎になっています。 プライマリ・ケア医というのはかかりつけ医のようなものですが、適切に医療を行うにはたくさんの研修を受ける必要があり、光栄にもその研修の手引きとなる本の小児分野の執筆をさせていただきました。 年齢性別主訴を問わずに対応できるように小児分野にかかわらず日々勉強を続けていきます。

|

| 原稿執筆 特集:小児の「発熱のみ」 (週刊 日本医事新報 No.5089,p18-p35,2021.) 熱が出た!と受診される患者さんは多いですが、熱が出てすぐだったり、初日にすべての診断をつけるのは難しいです。 たぶん、このあたりの病気だな というのはもちろんわかるのですが、実際に診断が当たっているかどうかは、 数日後に診察してみて予想通りの臨床経過になっているかでしか確認できません。 ときどき、数日後に再度受診してくださいとお伝えするのはそのためです。当院では意味なく再診を指示することはありません。 いずれにせよ、発熱のみで受診されたときに、どのように適切な対応をするか。ということを論文にしました。 これからも勉強を続けていきます こだま小児科

|